衛生福利部 最新公布!

20 年來首款阿茲海默新藥審查通過

衛生福利部長期照顧司舉辦「2024年度失智症防治照護政策綱領成果發表會」,徐文俊 在致詞時說明這項消息。徐文俊 說阿茲海默症新藥通過審查,為20 年來首款阿茲海默新藥,這次是首次能減緩甚至停止病理變化,改善病程治療的藥物;雖然無法挽回凋零死亡的細胞,但可延緩其他神經元死亡。

衛福部次長呂建德也說,最新公布的失智症治療藥物是很大突破,將和健保署討論,盼推動藥物給付。失智症協會理事長徐文俊今(19)日於「113年度失智症防治照護政策綱領成果發表會」宣布,這款單株抗體藥物不同於以往僅能緩解症狀的治療方式,而是能減緩甚至停止阿茲海默症的病理變化,首次實現真正的病程改善效果。

1. 最新臺灣社區失智症流行病學調查結果

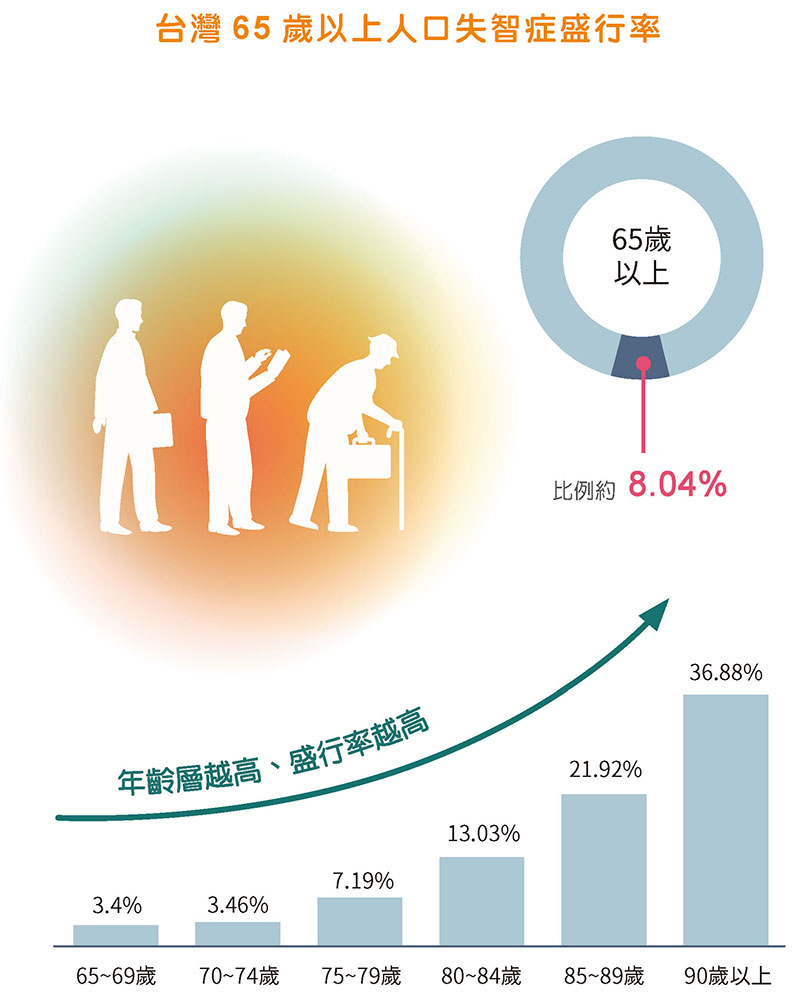

全國社區65歲以上長者失智症盛行率調查結果為7.99%,亦即100位65歲長者中約有8位可能罹患失智症,與十年前台灣失智症協會調查結果相近(8.04%)。第1名為阿茲海默型失智症(Alzheimer's disease)占56.88%。

本調查結果有關失智症之類型分布,前三名依序為第1名為阿茲海默型失智症(Alzheimer's disease)占56.88%;血管型失智症(Vascular dementia) 占22.91%及巴金森氏症失智症(Parkinson disease dementia, PDD) 占7.12%。

2. 失智人口數將持續攀升

推估失智症盛行率65歲以上失智症人口數約,2024年35萬人;2031年將逾47萬人;2041年65歲以上失智症人口數近68萬人,顯示未來社區長者失智症人口數推估結果,有逐年攀升趨勢。

3. 政府社會服務資源

面對未來增加的失智照護人口,本部將持續精進失智照護資源之運用,發展更多元化的失智症防治照護對策,以及加強宣導失智症相關識能等,使失智症及早確診以獲得適時照護與支持,維持良好生活品質。

政府提出「失智症防治照護、長照制度」,防治行動〈2018-2025 失智症防治照護政策綱領暨行動方案2.0〉,關注失智症人權議題。